深度剖析Locus Robotics如何通过开创性的“机器人即服务”(RaaS)商业模式,将重资产转化为轻服务,为面临“重资产运营”困境的企业提供一套可借鉴的价值重构与增长策略。

摘要 (Executive Summary)

本报告深度剖析了自主移动机器人(AMR)领导者Locus Robotics的创新历程,旨在为面临数字化转型、重资产运营和模式创新挑战的中国企业管理者提供一套可迁移的战略洞察。报告揭示,Locus的成功并非单纯依靠技术领先,而是通过一场系统性的价值重构,其核心在于开创性的“机器人即服务”(RaaS)商业模式。

面对传统自动化方案“资本投入高、运营弹性差、技术整合难”的三重困境,Locus没有选择单点改良,而是从根本上重塑了行业的交易结构。它将高昂的、令人生畏的资本支出(CapEx)转化为灵活的、可预测的运营支出(OpEx),彻底拆除了客户采纳自动化的最大障碍。同时,Locus秉持“人机协同”的务实产品哲学,专注于赋能而非取代一线员工,并依托“最小侵入性”的技术架构,实现了方案的快速、无痛部署。

这一系列创新组合拳,为Locus赢得了包括DHL、UPS在内的全球顶级客户的青睐,并取得了指数级的业务增长,最终定义了AMR行业的商业范式。Locus的故事雄辩地证明:真正的商业颠覆,往往不是技术的颠覆,而是交易结构的颠覆。改变“如何收费”有时比改变“制造什么”更具革命性。本报告提炼的十四条核心洞见及行动指南,将引导读者思考如何将“服务化”思维应用于自身业务,从而在存量竞争中开辟新的增长蓝海。

I. 导言:舞台与主角 (The Protagonist & The Stage)

“历史从不重复自己,但它会押韵。” —— 马克·吐温

2012年,世界仓储物流行业发生了一场“地震”。震中并非源于自然,而是源于一笔商业收购:电商巨头亚马逊以7.75亿美元的惊人价格,收购了当时仓储机器人领域的绝对王者——Kiva Systems。消息传来,整个行业陷入了一种混杂着震惊、羡慕与深深恐惧的复杂情绪中。

对于局外人而言,这或许只是一笔普通的科技并购。但对于身处其中的从业者,尤其是那些依赖Kiva机器人来与亚马逊庞大的履约能力相抗衡的第三方物流公司(3PL)和零售商来说,这不啻于一场“晴天霹雳”。他们的技术“心脏”,一夜之间被竞争对手攥在了手中。

这场地震的余波,在接下来的几年里持续发酵,它不仅改变了竞争格局,更催生了一个全新的物种。我们今天故事的主角——Locus Robotics,正是在这场“灾难”的废墟之上,如凤凰般涅槃而生的“幸存者”。它的故事,并非一个诞生于硅谷实验室、手握酷炫技术的寻常创业神话,而是一个从真实商业战场的需求与痛苦中,被“倒逼”出来的创新范本。

主人公速写:从“绝望的甲方”到“行业的定义者”

要理解Locus Robotics,我们必须先认识它的“前身”——Quiet Logistics。这是一家位于马萨诸塞州的第三方物流公司,由布鲁斯·韦尔蒂(Bruce Welty)创立,专门为Gilt Groupe、Bonobos等快速增长的时尚电商品牌提供高端的仓储履约服务。在那个电商野蛮生长的年代,Quiet Logistics凭借一个秘密武器,在行业内声名鹊起——它正是Kiva Systems最早、最深度的商业客户之一。

早在2009年,韦尔蒂就敏锐地意识到,传统的人力密集型仓储模式已无法满足电商客户对速度和准确性的苛刻要求。他毅然决然地拥抱了Kiva的“货到人”(Goods-to-Person)机器人解决方案,让Quiet Logistics的运营效率实现了指数级提升,成为行业内人人称羡的自动化标杆。

然而,命运的馈赠,早已在暗中标好了价格。亚马逊的收购,以及随之而来的Kiva技术“私有化”(即不再对外销售和提供服务),让韦尔蒂和他的公司瞬间从云端跌落谷底。支撑其核心竞争力的技术支柱被抽走了,更糟糕的是,市场上没有任何成熟的替代方案。摆在他们面前的只有两条路:要么退回到低效的人力时代,被市场淘汰;要么,自己动手,创造一个属于自己的未来。

韦尔蒂选择了后者。Locus Robotics的种子,就在Quiet Logistics那间弥漫着焦虑与求生欲的会议室里被种下。它诞生的第一天起,就带着一种无可比拟的基因优势:它不是一个手握锤子找钉子的技术团队,它本身就是那个被钉子扎得最痛的客户。

如今的Locus Robotics,早已不是当年的自救项目。根据行业分析机构Interact Analysis的数据,截至2024年,Locus已成为全球仓储拣选AMR(自主移动机器人)领域的领导者,在全球部署了超过1.5万台机器人,遍布300多个客户站点,累计处理的拣选单位超过30亿次。它的客户名单星光熠熠,包括全球最大的物流公司DHL供应链、快递巨头UPS、零售药店连锁Walgreens等世界500强企业。

它的企业愿景,也从最初的“自救”,升华为一种更宏大的抱负——“让自动化像电力一样,即插即用,普惠大众。” 这句话的背后,是对行业痛点最深刻的洞察:真正的革命,不是创造更快的机器人,而是创造一种能让所有人都用得起的、灵活的、低风险的自动化服务。

战场描绘:风暴前的仓储世界

在Locus破土而出之前,它所面对的,是一个被撕裂的、矛盾重重的仓储世界。

一方面,是“人力密集型”的传统模式。走进一个典型的传统仓库,你会看到一番百年不变的景象:工人们推着拣选车,穿梭在迷宫般长达数公里的货架之间,依据手中的订单,进行着“人找货”的原始作业。研究表明,一个仓库拣选工每天的行走距离可以超过20公里,他们高达70%的工作时间,都消耗在无效的行走上。这不仅效率低下、容易出错,更在全球劳动力短缺和成本飙升的背景下,成为企业不堪承受之重。

另一方面,是“资本密集型”的传统自动化。为了摆脱对人力的依赖,一些财力雄厚的巨头会选择部署大型、固定的自动化系统,如高速传送带分拣线、堆垛机(AS/RS)等。这些系统如同一座座钢铁巨兽,虽然能带来效率的提升,但它们更像是一剂“甜蜜的毒药”。动辄数百万甚至数千万美元的前期投资、长达数年的建设部署周期、以及一旦建成便难以更改的僵硬结构,使其成为一场豪赌。更重要的是,这种模式将绝大多数中小型企业拒之门外,加剧了行业的两极分化。

将这一矛盾推向极致的,是电商崛起带来的“降维打击”。亚马逊所引领的“次日达”、“当日达”服务,彻底重塑了消费者的期望。订单从过去的大批量、低频次,转变为如今的小批量、高频次、海量SKU(库存量单位)。这对仓库运营的复杂性、速度和灵活性提出了前所未有的挑战。传统的人力模式跟不上速度,传统的自动化模式跟不上变化。整个行业陷入了一种集体性的“焦虑”。

确立初始状态:Kiva的“遗产”与“诅咒”

Kiva Systems无疑是伟大的。它用无可辩驳的成功,向世界证明了“货到人”机器人自动化模式的巨大潜力,它几乎以一己之力,完成了对整个市场的早期教育。这是它留给行业的宝贵“遗产”。

但亚马逊的收购,也给行业带来了沉重的“诅咒”。通过将Kiva技术完全内部化,亚马逊不仅获得了一项独一无二的竞争优势,更像是在自己宽阔的护城河上,收起了最后一座吊桥。它在整个非亚马逊世界里,创造了一个巨大的、亟待填补的“战略真空”。所有电商公司、零售商和第三方物流公司,都眼睁睁地看着自己与亚马逊在履约能力上的差距被迅速拉大,却又无计可施。

市场在呼唤一个新的解决方案。这个方案必须能够继承Kiva的效率优势,但又必须摆脱其高昂和僵化的“诅咒”。这正是Locus Robotics即将登上的舞台。舞台的聚光灯已经打下,挑战与机遇并存,风暴即将来临。

II. 面临的挑战:风暴的序曲 (The Impending Storm: Challenges & Conflicts)

Locus Robotics的诞生,并非源于一个天才的灵光一闪,而是对一系列深刻、致命且相互关联的行业挑战的直接回应。在Kiva退市后的世界里,所有寻求自动化的企业,都发现自己被困在了一个由资本、运营和技术共同构建的“三重门”困境之中,进退维谷。

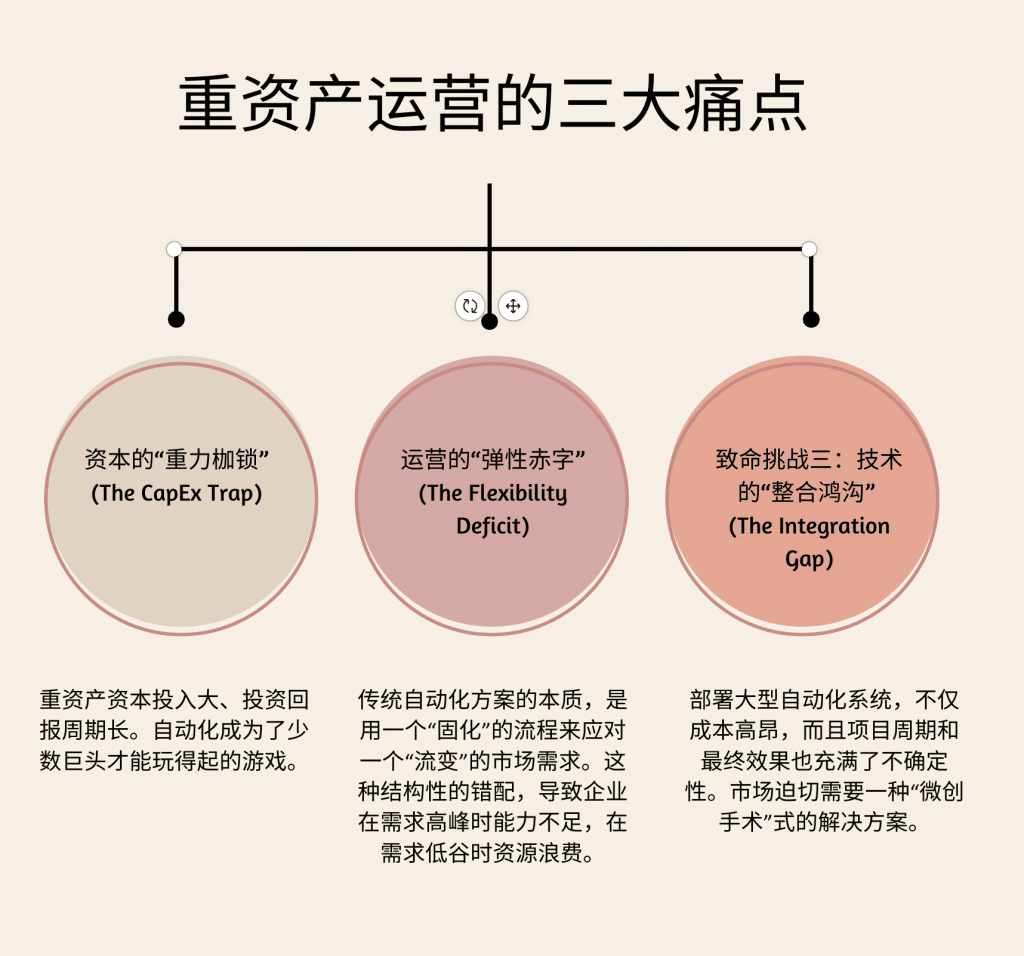

致命挑战一:资本的“重力枷锁” (The CapEx Trap)

对于任何一家企业的CFO(首席财务官)而言,“资本支出”(CapEx)都是一个极其敏感的词汇。它代表着对未来的长期投资,也意味着巨大的财务风险。在仓储自动化领域,这种风险被放大了数倍。

想象一下一位中型零售企业的运营总监,他向董事会提交了一份旨在提升仓库效率的自动化改造方案。这份方案的核心,可能是一套包含数公里长的传送带、高速分拣机和AS/RS立体货架的传统系统。方案的预算页上,赫然写着一串令人眩晕的数字:设备采购500万美元,软件系统100万美元,集成与安装服务200万美元,咨询与培训50万美元……总投资接近1000万美元。

这仅仅是开始。CFO会立即提出一系列尖锐的问题:这笔投资的回收期是多久?五年还是八年?在这期间,如果市场发生变化,或者出现更新的技术,我们这笔投资会不会打水漂?我们的资产负债表将因此变得“沉重”,这会如何影响我们的信用评级和未来的融资能力?

这便是资本的“重力枷索”——它将企业的创新愿望牢牢地束缚在沉重的财务考量之上。绝大多数企业,在面对这样一份投资巨大的计划书时,唯一的选择只能是望而生畏。自动化,因此成为了少数巨头才能玩得起的游戏。

致命挑战二:运营的“弹性赤字” (The Flexibility Deficit)

如果说资本的枷锁限制了企业“进入”自动化的大门,那么运营弹性的缺失,则让那些已经迈入大门的企业备受煎熬。

让我们以零售业最经典的场景——“黑色星期五”为例。在购物季来临前,仓库的订单量可能会在短短一周内飙升5到10倍。对于一个部署了传统固定自动化系统的仓库而言,这是一场年度“噩梦”。那套为平日流量设计的传送带系统,此刻正以最大负荷运转,却依然无法消化如潮水般涌来的订单。为了弥补系统的能力上限,仓库不得不紧急招聘数百名临时工。这些缺乏训练的员工涌入本已拥挤的产线,不仅操作生疏,错误率高,还常常与自动化设备发生冲突,导致整个系统的效率不升反降。

而当购物季结束,订单量断崖式回落,仓库又面临另一番景象:空旷的厂房里,大部分自动化设备陷入沉寂,静静地吞噬着电费、维护费和折旧费,成为沉重的成本中心。

这就是运营的“弹性赤字”。传统自动化方案的本质,是用一个“固化”的流程来应对一个“流变”的市场需求。这种结构性的错配,导致企业在需求高峰时能力不足,在需求低谷时资源浪费。此外,随着电商“长尾效应”日益显著,商品SKU数量爆炸式增长,新品迭代速度加快,仓库需要频繁调整货架布局。而对于那些路线和结构早已焊死的固定自动化系统来说,每一次调整都意味着昂贵的改造和漫长的停工。

致命挑战三:技术的“整合鸿沟” (The Integration Gap)

即便一家企业下定决心,承担了巨额的资本投入和运营风险,它还必须面对第三道,也是最隐蔽的一道难关——技术整合。

部署一套大型自动化系统,无异于为仓库做一场“开胸手术”。首先,需要对整个仓库的物理布局进行颠覆性的改造,拆除旧货架,铺设新轨道,这期间的业务停摆是不可避免的。其次,需要让新的自动化控制系统与企业原有的“大脑”——仓库管理系统(WMS)进行深度集成。这通常是一个极其痛苦的过程,尤其当企业的WMS是一个陈旧的、非标准化的遗留系统时。数据迁移、接口开发、流程适配……每一个环节都可能成为项目失败的引爆点。

整个过程严重依赖于外部的系统集成商,不仅成本高昂,而且项目周期和最终效果也充满了不确定性。对于企业的IT部门和运营团队来说,这不亚于一场漫长而艰苦的战役。

市场迫切需要一种“微创手术”式的解决方案:它应该能适应现有的仓库环境,而不是要求仓库来适应它;它应该能像一个App一样,轻松地与现有的WMS系统对接,即插即用。但在Locus出现之前,这样的方案只存在于想象之中。

这“三重门”困境——资本的枷锁、运营的赤字、整合的鸿沟——共同构成了Locus Robotics诞生前夜的行业图景。它们相互交织,相互强化,形成了一个看似无解的死循环。也正因为如此,当Locus带着一套全新的解题思路出现时,它所释放的能量,才会如此巨大且具有革命性。

III. 创新方案实施:破局之路 (The Breakthrough: Implementing Innovative Solutions)

“你无法通过战胜现有现实来改变事物。要改变某些东西,就要建立一个让现有模型过时的新模型。” —— 巴克敏斯特·富勒

面对资本、运营、技术三座大山构成的“三重门”困境,Locus Robotics没有选择在任何一个单点上进行改良式的修补,而是从根本上重构了游戏规则。它的破局之路,并非一场简单的技术升级,而是一次经过精心设计的、系统性的价值创新。Locus挥出了三记精准而有力的重拳,我们称之为“破局三板斧”,每一击都恰好打在行业最脆弱的关节上。

第一板斧:商业模式创新——从“卖铁”到“卖服务”的价值革命

如果说Locus的创新是一座冰山,那么其浮在水面之上、最引人注目的部分,无疑是它的商业模式。Locus深刻地洞察到,阻碍行业发展的最大瓶颈,并非机器人不够快,而是客户“买不起”、“不敢买”。因此,它的第一斧,直接劈向了行业陈旧的交易结构。

核心理论透镜:颠覆性创新 (Disruptive Innovation) – 克莱顿·克里斯坦森

克里斯坦森的理论指出,颠覆性创新往往不是通过提供性能更好的产品给高端客户,而是通过提供更简单、更可负担、更便捷的产品或服务,来满足被主流市场所忽略的客户群体。Locus的RaaS模式,正是将昂贵复杂的自动化“产品”,转化为简单可负担的“服务”,完美地诠释了这一理论。

为什么 (The Why): 彻底拆除客户面前最大的障碍——高昂的资本支出

正如前文所述,“资本的重力枷索”是阻碍绝大多数企业拥抱自动化的首要障碍。Locus的创始团队从自身作为物流运营商的惨痛经历中明白,要求一个客户在看到明确回报之前,就先掏出数百万美元进行一场前途未卜的冒险,这在商业上是极其低效且不人道的。因此,Locus的战略起点,不是“我们能造出什么样的机器人”,而是“我们如何才能让客户毫无负担地开始使用机器人”。 他们的目标,是从根本上改变客户的采购决策逻辑,将之从一个沉重的“投资决策”,转变为一个轻快的“消费决策”。

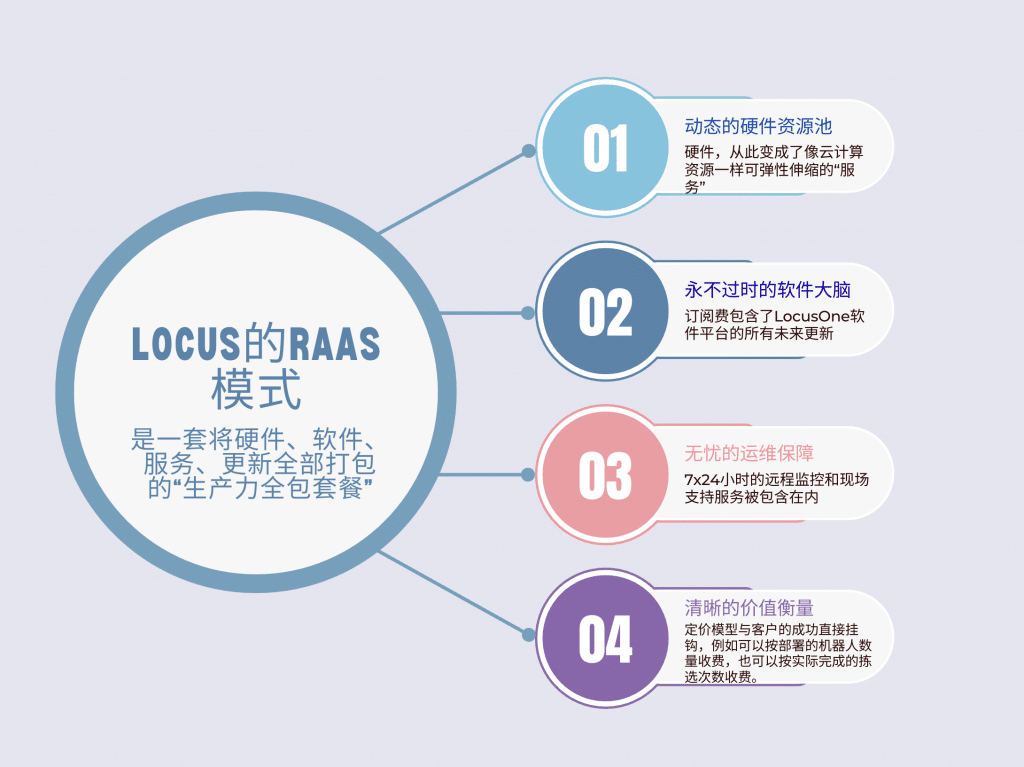

是什么 (The What): RaaS (机器人即服务)模式的全景解析

Locus开创性地推出了“机器人即服务”(Robots-as-a-Service, RaaS)模式。许多人将其简单地理解为“机器人租赁”,但这远远低估了其模式的深度。Locus的RaaS并非简单的金融工具,而是一套将硬件、软件、服务、更新全部打包的“生产力全包套餐”。客户按月或按年支付订阅费,所获得的不仅仅是机器人的使用权,而是:

动态的硬件资源池: 客户可以根据业务波峰波谷,灵活地增减机器人数量。这意味着在“黑五”高峰期,他们可以临时增加数百台机器人来应对订单潮;而在淡季,则可以减少数量,避免资源闲置。硬件,从此变成了像云计算资源一样可弹性伸缩的“服务”。

永不过时的软件大脑: 订阅费包含了LocusOne软件平台的所有未来更新。Locus的算法在持续学习全球数万台机器人的运营数据并不断进化,客户无需任何额外投入,就能持续享受到最新的路径规划、任务分配和效率优化成果。

无忧的运维保障: 7×24小时的远程监控和现场支持服务被包含在内。机器人坏了怎么办?系统出错了怎么办?客户无需再为此烦恼,也无需供养一个昂贵的内部运维团队。Locus承担了所有“麻烦事”,确保系统的高可用性。

清晰的价值衡量: 定价模型与客户的成功直接挂钩,例如可以按部署的机器人数量收费,也可以按实际完成的拣选次数收费。这使得ROI(投资回报率)变得前所未有地清晰、透明、可衡量。

怎么做 (The How): “滩头阵地”与‘燎原之火’:Locus的精益扩张之道

为了将RaaS模式推向市场,Locus设计了一套极其精明的“陆地与扩展”市场进入策略。

“落地”(Land)阶段: 核心目标是在客户组织内部,快速建立一个不可辩驳的成功“滩头阵地”。Locus的销售团队会与客户合作,开展一个范围有限、目标明确的付费试点项目。例如,先在客户一个仓库的某个特定区域,部署10-20台机器人,专注于解决最痛的拣选流程。在接下来的3-6个月里,Locus团队会深度参与,确保试点项目能够产出清晰、量化的ROI数据——比如“生产力提升了2.5倍”、“订单准确率提升了20%”、“新员工培训时间缩短了80%”。这份由真实数据背书的成绩单,是说服客户内部CFO和决策层的最强武器。

“扩展”(Expand)阶段: 一旦试点成功,信任建立,扩展便成为一个自然而然的过程。Locus会与客户一起,将成功的模式进行复制和推广:一是在广度上,在同一个仓库内部署更多机器人,覆盖更多区域;二是在深度上,将解决方案推广到该客户在全国乃至全球的其他履约中心。DHL从最初的几处试点,到后来部署数千台机器人的全球性合作,正是这一策略威力的完美体现。

第二板斧:产品哲学创新——从“机器换人”到“人机协同”的务实主义

如果说商业模式创新解决了“买不买得起”的问题,那么产品哲学创新则解决了“用不用得好”的问题。在自动化领域,“完全无人化”的“黑灯工厂”一直是许多技术公司所追求的终极理想。但Locus基于其深刻的行业洞察,选择了一条截然不同、却更为务实的道路。

核心理论透镜:蓝海战略 (Blue Ocean Strategy) – W. Chan Kim, Renée Mauborgne

蓝海战略的核心思想是通过“剔除-减少-增加-创造”四步动作,来打破价值/成本权衡,开创新的市场空间。Locus正是在产品设计上,剔除了对“完全无人化”的执念和其带来的极端复杂性,减少了对仓库基础设施的改造要求,增加了人机交互的友好度和系统的灵活性,从而创造了一个全新的、以“人机协同增效”为核心价值的蓝海市场。

为什么 (The Why): 与其取代人,不如赋能人

Locus的创始人深知,仓库作业远比想象的复杂。人类员工在处理异常情况(如商品包装破损、条码模糊)、识别形状不规则的商品、以及进行需要精细操作的复杂任务时,拥有机器人短期内难以企及的灵活性、判断力和经验。强行用技术100%取代人,不仅技术难度和成本极高,而且会丧失这种宝贵的“人的柔性”。

因此,Locus的出发点不是“如何用机器换掉人”,而是“如何将人从低价值、高消耗的工作中解放出来,让他们专注于最高价值的环节”。在仓库拣选中,最消耗体力、最没有技术含量的部分,就是长距离的行走。而最有价值、最需要人来完成的,是从货架上准确拿出商品的那一瞬间。Locus的产品哲学,正是围绕这一核心洞察构建的。

是什么 (The What): “人机协同”方案的具体运作流程

Locus的解决方案并非Kiva那样的“货到人”(Goods-to-Person, G2P)模式,即由机器人将整个货架搬到固定的工作站。它开创了一种更灵活的**“人到货,货自行”(Person-to-Goods, Robot-to-Person)**的协作模式。

分区作业 (Zone Picking): 仓库被划分为多个区域,每位拣选员负责一个固定的区域,无需离开。

机器人“跑腿”: Locus机器人(LocusBot)会根据系统指令,自动行驶到某个拣选员的区域,并在正确的位置停下。

多模态交互: 机器人上的平板电脑会清晰地显示需要拣选的商品图片、名称、数量和具体货位。同时,机器人还可以通过语音(支持多种语言)提示工人。

人执行高价值动作: 拣选员根据提示,快速从货架上取下商品,用手持设备扫描确认后,放入机器人上的货箱。

机器人自主续航: 工人完成一个点的任务后,机器人会自动驶向该区域的下一个任务点,或者直接将装满的货箱运送到打包台。与此同时,另一台机器人可能已经载着新的空箱前来“接力”。

通过这种方式,工人始终在自己的小范围内进行高密度的拣选作业,而机器人则承担了所有长距离的运输任务。人与机器,形成了一条高效流动的“数字协同产线”。

怎么做 (The How): 将员工体验置于设计中心

Locus深知,任何一套系统,如果得不到一线员工的接受和喜爱,都无法真正落地。因此,它在人机交互设计上投入了巨大心血:

极简的用户界面: 操作界面如同智能手机App一样直观,新员工几乎无需培训即可上手。这使其培训时间从传统模式下的数天,缩短至短短几小时。

游戏化的激励机制: 系统可以实时显示每位员工的拣选效率(UPH – Units Per Hour),并进行排名。这种良性的竞争和即时反馈,极大地提升了员工的参与感和成就感。

改善工作环境: 最重要的是,该方案极大地降低了员工的体力消耗,减少了因疲劳导致的工伤风险,从而显著提升了员工满意度和留存率。

第三板斧:技术架构创新——从“重构仓库”到“即插即用”的轻量化部署

解决了商业模式和产品哲学的问题后,Locus的最后一击,瞄准了技术实施层面的“整合鸿沟”。它致力于打造一套对客户现有环境侵入性最低的“微创手术”式解决方案。

核心理论透镜:精益创业 (Lean Startup) – 埃里克·莱斯

精益创业强调通过“构建-衡量-学习”的循环,快速开发出最小可行产品(MVP),以最低的成本和风险来验证核心假设。Locus的技术架构,正是其MVP思想的体现:不去追求一个大而全、试图重构一切的“完美系统”,而是构建一个能快速部署、快速产生价值、并能与现有系统良好协作的“最小化可行自动化方案”。

为什么 (The Why): 最大化地降低客户的业务中断风险和实施成本

传统自动化项目之所以令人望而生畏,很大程度上是因为其高昂的“机会成本”和“沉没成本”。长达数月的停工改造、与现有IT系统漫长而痛苦的集成过程,都可能给企业带来灾难性的后果。Locus的目标是,让客户引入自动化的过程,感觉不像是在做一次“开胸手术”,而更像是在现有身体里植入一个“心脏起搏器”——侵入性小,见效快,且能与身体原有系统协同工作。

是什么 (The What): 适应性的硬件与开放的软件平台

Locus的技术创新,体现在“硬”和“软”两个层面:

适应性的硬件 (Adaptive Hardware): LocusBot的设计初衷,就是为了适应客户现有的仓库环境。它不需要像Kiva机器人那样依赖地面上预设的二维码进行导航,而是采用更先进的激光雷达(LiDAR)和SLAM(即时定位与地图构建)技术,能够在进入一个新仓库后,快速自主地学习和绘制环境地图。这意味着,客户几乎无需对现有的货架布局和地面进行任何改造。

开放的软件平台 (Open Platform): LocusOne云平台被设计成一个高度灵活的“智能中间件”。它不试图取代客户的核心大脑——仓库管理系统(WMS),而是通过一组标准的API接口,与市面上几乎所有的主流WMS进行轻松、快速的双向数据交换。WMS负责下发订单和管理库存等宏观任务,而LocusOne则专注于将这些宏观任务分解为机器人和工人的微观协同动作,并进行实时优化。

怎么做 (The How): 将部署周期缩短至“周”的量级

得益于上述技术架构,Locus彻底改写了自动化项目的实施时间表。一个典型的Locus项目部署流程如下:

现场勘查与地图绘制 (1-2天): Locus工程师带着机器人进入客户仓库,让机器人自主运行,完成对整个作业区域的地图绘制和建模。

软件集成与配置 (1-2周): Locus的软件团队与客户的IT团队合作,通过API完成LocusOne与WMS的对接,并根据客户的具体流程配置系统参数。

员工培训与上线 (2-3天): 对一线员工进行快速培训,然后系统即可上线运行。

整个过程,从项目启动到产生第一笔由机器人协助完成的订单,通常只需要短短几周时间。这与传统自动化项目动輒数月甚至数年的周期,形成了天壤之别。

IV. 业务成效:风暴后的彩虹 (The Results: Rainbow After The Storm)

“你无法管理你无法衡量之物。” —— 彼得·德鲁克

一套创新的商业模式和产品哲学,无论在理论上多么完美,最终都必须在市场的“残酷”检验中证明其价值。Locus Robotics的“破局三板斧”不仅在逻辑上无懈可击,更在现实世界中取得了令人瞩目的、可被衡量的丰硕成果。这一系列数据和成就,如风暴后的彩虹,清晰地勾勒出其创新所带来的巨大价值。

量化成功:用数据说话

Locus的成功并非停留在概念层面,而是转化为了一系列坚实的业务指标,这些指标共同构成了其行业领导地位的有力证明。

市场地位与客户认可的“硬通货”:

行业领导者桂冠: 根据全球权威的科技市场情报公司Interact Analysis的报告,Locus Robotics已连续多年被评为全球AMR(自主移动机器人)市场的领导者,尤其在仓储拣选应用领域占据主导地位。这并非自封,而是基于其市场份额、部署规模和技术能力的客观评估。

惊人的运营里程碑: 截至2025年初,Locus公开宣布其全球机器人队伍已累计完成超过30亿次的商品拣选。这个数字的增长曲线极为陡峭,从第一个10亿到第二个10亿用时258天,而从第二个10亿到第三个10亿仅用了155天,充分展示了其网络效应和客户用量的指数级增长。

庞大的部署规模: Locus的机器人已在全球超过35个国家、超过300个客户站点中运行,总部署量超过1.5万台。这个规模不仅证明了其解决方案的普适性,也体现了其强大的全球交付和运维能力。

客户价值实现的直接证据:

生产力指数级提升: 在大量的客户案例中,一个被反复验证的核心指标是:部署Locus解决方案后,仓库的拣选效率普遍能实现2到3倍的提升。这意味着,过去需要3名工人完成的工作,现在只需要1名工人和Locus机器人的协作即可完成,这是对客户运营成本最直接的优化。

投资回报周期(ROI)的大幅缩短: 得益于RaaS模式的低前期投入,客户的投资回报周期被戏剧性地缩短。根据客户的公开证言,许多项目的ROI周期仅为6到12个月,这对于任何企业级投资项目而言都是极具吸引力的。

隐性的财务贡献: 除了直接的效率提升,Locus还为客户带来了显著的隐性财务收益。例如,通过将员工培训时间从几天缩短至几小时,极大地降低了与高流失率相关的招聘和培训成本。通过改善工作环境、降低员工离职率,进一步节省了运营开支。

资本市场的坚定信心:

“独角兽”身份: Locus Robotics早已跻身估值超过10亿美元的“独角兽”俱乐部。在2023年初,其F轮融资后的估值已接近20亿美元。

顶级资本背书: 其投资者名单包括高盛(Goldman Sachs)、老虎环球基金(Tiger Global)、软银愿景基金二期(SoftBank Vision Fund 2)等全球最顶级的投资机构。这些精明的投资者用真金白银为其商业模式的可持续性和巨大的增长潜力投下了信任票。

定性成就:重塑行业认知

除了冰冷的数字,Locus的成功更体现在其对整个行业认知和范式的重塑上。

品类定义者: 在Locus之前,AMR领域的商业模式五花八门,大多仍是传统硬件销售思维的延伸。Locus以其坚定的实践和巨大的成功,几乎以一己之力,将RaaS模式打造为AMR行业的主流商业模式和黄金标准。如今,几乎所有后来者都在效仿或对标Locus的RaaS模式,它成功地定义了赛道规则。

从“成本中心”到“弹性资产”的认知转变: Locus让企业管理者们意识到,仓库自动化和其中的劳动力,不必再是僵化的、沉重的“成本中心”。通过RaaS,它们可以被转化为一种可根据业务需求随时调配、伸缩自如的“弹性战略资产”。这种认知上的转变,其长期价值可能比直接的成本节省更为深远。

V. 客户/伙伴评价:价值的回响 (The Echo of Value: Customer & Partner Testimonials)

如果说财务和运营数据是Locus成功的客观证据,那么来自全球顶级客户的真实评价,则为其创新价值提供了最生动、最富感染力的注脚。这些评价如同一面面镜子,映照出Locus解决方案最受客户认可的核心价值点。

DHL供应链:“规模化”与“灵活性”的完美结合

“与Locus的合作,使我们能够将新兴技术快速地引入我们客户的运营中,这对于我们在竞争激烈的市场中保持领先地位至关重要……Locus的RaaS模式使其易于快速部署并根据需要进行扩展。这种灵活性是我们业务的关键优势。” —— Sally Miller, DHL Supply Chain北美首席信息官

价值剖析: 作为全球最大的合同物流供应商,DHL最看重两点:一是解决方案在全球范围内规模化部署的能力,二是应对不同客户、不同季节需求波动的灵活性。Locus完美地满足了这两点。DHL的评价,直接印证了Locus“陆地与扩展”策略和RaaS模式的成功。

GEODIS(乔达国际):“快速见效”与“员工赋能”的典范

“我们在美国印第安纳州的站点部署Locus只用了几周时间……我们看到生产力立即翻了一番……更重要的是,我们的员工喜欢它。它易于使用,并且让他们的工作变得不那么辛苦。我们的员工留存率得到了显著提升。” —— Eric Douglas, GEODIS美洲区执行副总裁

价值剖析: GEODIS的证言突出了两个关键点:一是Locus“最小侵入性”原则带来的“快速价值实现”(Time to Value);二是一个常常被技术公司忽视的维度——员工体验。Locus不仅提升了效率,更改善了一线员工的工作环境,降低了他们的离职率。

Boots UK(英国连锁药店):“应对波动的能力”

“Locus解决方案增强了我们应对需求高峰的能力,确保我们能持续满足线上客户的订单需求……它使我们的运营更具弹性,尤其是在充满不确定性的时期。” —— Ken Murphy, Boots UK执行副总裁

价值剖析: Boots的评价点出了RaaS模式在风险管理层面的核心价值。在疫情、供应链中断等“黑天鹅”事件频发的今天,为运营注入“弹性”和“韧性”,为客户提供业务的“确定性”,这本身就是一种极具竞争力的价值主张。

综合分析这些评价,我们可以提炼出Locus最受客户认可的几个核心价值关键词: 灵活性 (Flexibility)、可扩展性 (Scalability)、投资回报率 (ROI)、合作伙伴 (Partnership)、员工满意度 (Employee Satisfaction)。

VI. 行动号召:你的英雄之旅 (Call to Action: Your Hero's Journey)

Locus Robotics的故事,如同一部精彩的商业史诗。但对于身处中国产业变革浪潮中的企业管理者而言,它的意义绝非仅仅是“读一个好故事”。真正的价值,在于将Locus的智慧内化为自己的思考框架,并外化为切实的行动。现在,让我们一起踏上属于你自己的“英雄之旅”。

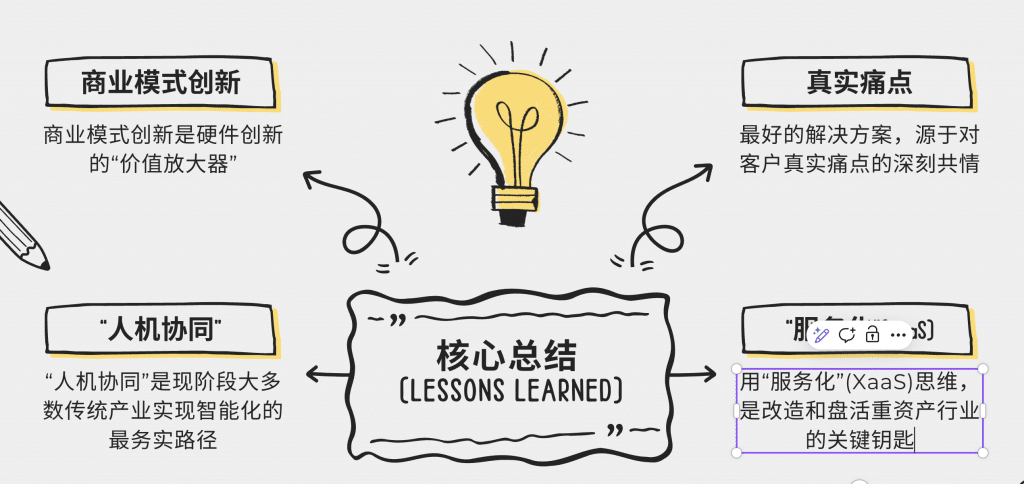

核心经验教训总结 (Lessons Learned)

商业模式创新是硬件创新的“价值放大器”: 单纯的技术或产品优势,往往是脆弱且易被模仿的。Locus最深的护城河,并非其机器人本身,而是其RaaS商业模式。它将一次性的产品交易,转变为持续的服务关系和可预测的经常性收入,彻底改变了行业的经济模型。

最好的解决方案,源于对客户真实痛点的深刻共情: Locus的创始人因为自己曾是“绝望的甲方”,所以能设计出直击灵魂的解决方案。伟大的企业,往往都是伟大的“问题解决者”,而前提是,你必须真正理解并爱上你所要解决的问题。

“人机协同”是现阶段大多数传统产业实现智能化的最务实路径: 追求一步到位的“无人化”革命,往往会陷入技术和成本的泥潭。承认人的价值,用技术赋能人,将人从重复、低效的环节中解放出来,去从事更具创造性和判断力的工作,这才是更具普适性和更高ROI的智能化转型策略。

用“服务化”(XaaS)思维,是改造和盘活重资产行业的关键钥匙: 在任何一个客户需要为高昂的固定资产而犹豫不决的行业,都存在着通过“服务化”进行颠覆式创新的巨大机会。从“卖产品”到“卖结果”、“卖服务”、“卖使用时长”,这种思维转变是解锁新增长曲线的关键。

给中国管理者的情境化反思清单 (A Diagnostic Checklist)

请拿起笔,或者在脑海中,真诚地回答以下几个问题。这或许会开启你对自身业务的全新思考。

【战略层反思】我们的“Kiva时刻”是什么?

在我们的行业里,是否存在某个类似“Kiva被亚马逊收购”的事件,正在或即将改变游戏规则?我们是感受到了威胁,还是看到了机会?我们业务中最大的“资本支出陷阱”是什么?我们是否能通过“服务化”来为客户拆除这个陷阱,并借此解锁新的增长曲线?

【产品层反思】我们是在“造锤子”,还是在“修房子”?

我们的研发团队,是在追求一个技术上完美无瑕的“锤子”,还是在真正关心客户那栋“漏雨的房子”?我们的创新,是在试图100%“取代人”,还是在思考如何更好地“赋能人”?我们产品的价值,是需要客户花大量时间学习才能体会,还是能让客户“即刻上手,即刻见效”?

【市场层反思】我们的方案是“开胸手术”,还是“微创手术”?

客户在采用我们的产品/服务时,需要对他们现有的流程、系统和资产做多大程度的改变?我们能否通过更巧妙的设计,做到“最小侵入性”,让客户的采用过程更顺畅、风险更低?

【销售层反思】我们在卖什么?是功能列表,还是ROI故事?

我们的销售团队,是在向客户背诵一份长长的“产品功能列表”,还是在帮助客户清晰地“算一笔投资回报账”?我们是否识别并拥有了我们自己的“灯塔客户”?我们如何将他们的成功故事,打造成我们最具说服力的营销武器?

【组织层反思】我们内部是否存在“甲方基因”?

我们的产品、研发、市场团队中,有多少人真正来自我们所服务的行业一线?我们是否有机制,让团队能够周期性地“沉浸”到客户的真实工作场景中,去感受他们的痛苦和喜悦?

下一步行动建议

思考是重要的,但行动是唯一能带来改变的途径。

发起一场“XaaS”思维实验: 在公司内部的核心管理层或事业部,发起一个为期半天的“如果我们也做XaaS(万物皆服务)”的主题研讨会。选择一款核心的硬件产品或软件系统,用商业模式画布等工具,完整地推演一下将其“服务化”的各种可能性。

启动一个“MVS”试点项目: 从上述研讨会中,选取一个看起来最有潜力的服务化构想,设计一个**“最小可行服务化”(Minimum Viable Service)**试点项目。用最小的资源,找到1-2个种子客户,不要追求完美,只为验证一个核心问题:客户是否真的愿意为这种“服务”付费?

最终洞见:

Locus Robotics的故事,归根结底,是一个关于“价值重构”的故事。它最深刻的启示在于:真正的商业颠覆,往往不是技术的颠覆,而是交易结构的颠覆。改变“如何收费”的模式,有时比改变“制造什么”的技术,更能引发一场深刻的产业革命。对于正在寻求转型升级的中国企业而言,与其在红海中围绕技术参数进行“像素级”的内卷,不如跳出产品本身,抬起头来审视我们与客户之间的“价值交换结构”。或许,下一个万亿级的机会,就隐藏在一次看似简单的、从“一次性交付”到“持续性服务”的转变之中。