90% 的 AI 项目死于“技术自嗨”。如果你的战略起点不是“业务价值”而是“大模型”,你已经在烧钱的路上狂奔了。本文拆解的 4 步闭环框架(Why-Where-What-How),是区分“做实验”与“做生意”的关键分水岭,帮你把模糊的 AI 想法变成可执行的路线图。

🔑 Runwise 核心洞察:AI 战略决策四部曲

- Step 1 – Why (愿景锚定): 只有解决真实业务痛点或用户问题的 AI 才具备生存权,拒绝为了 AI 而 AI。

- Step 2 – Where (机会筛选): 利用“价值 vs 可行性”矩阵,放弃低价值或技术不成熟的“陷阱型”机会。

- Step 3 – What (产品蓝图): 将模糊的机会点具象化为清晰的功能定义和解决方案,而非单纯的技术堆叠。

- Step 4 – How (执行路径): 根据核心竞争力需求,在“直接购买 (Buy)”、“内部构建 (Build)”与“外部合作 (Partner)”中做出明智取舍。

🧭 如图所示,AI产品的成功不在于算法多先进,而在于战略路径多清晰。这张全景图解构了从焦虑走向落地的四步心法:首先通过“定义Why”将AI与公司愿景及用户痛点对齐;其次利用“机会价值矩阵”锁定必须拿下的“必争之地”;接着用“AI项目画布”精准描绘解决方案;最后在“自建、合作、购买”中规划最高效的执行路径。图中特别强调,AI策略并非一成不变,而是一份需随技术与市场变化每季度审视的“活文档”。这套闭环逻辑具体该如何应用?我们在下文中进行了详细复盘,为您提供一套可落地的战略模版。

引言:别再为了AI而AI,是时候制定真正的策略了

在当今这个时代,人工智能(AI)无疑是最热门的词汇。从高管会议室到一线开发团队,似乎每个人都在讨论AI。媒体上充斥着关于AI将如何颠覆行业、重塑未来的宏大叙事。在这样的浪潮下,一种普遍的焦虑感开始蔓延:“如果我们不做点AI,是不是就要被时代淘汰了?”

这种焦虑,催生了一种我们称之为“为了AI而AI”(AI for AI’s sake)的现象。具体表现为:

技术驱动,而非问题驱动: 团队看到一个很酷的AI模型或技术(比如最新的大语言模型),第一反应是“我们能用这个做什么?”,而不是“我们有什么重要的问题需要解决,而AI可能是解决方案之一?” 这种本末倒置的做法,就像一个手握高科技锤子的人,满世界寻找任何看起来像钉子的东西,却不管那个“钉子”是否真的需要被敲进去。

盲目跟风,而非战略布局: 竞争对手推出了一个AI功能,公司高层立刻下令:“我们也必须有!” 却很少深入思考这个功能是否符合自己的业务逻辑和用户需求。这种反应式的模仿,往往导致产品功能同质化,不仅无法形成差异化优势,还可能因为仓促上马而带来糟糕的用户体验。

沉迷于“可能性”,而非“可行性”: 在无数个头脑风暴会议上,团队描绘了AI应用的宏伟蓝图,但这些想法往往因为缺乏数据、技术不成熟或商业模式不清而无法落地,最终沦为纸上谈兵。团队花费大量时间讨论那些遥不可及的未来,却忽略了脚下可以创造切实价值的机会。

这种做法的后果是灾难性的。它不仅会浪费掉公司宝贵的研发资金和人才资源,更严重的是,它会一次次地消耗团队的热情和信心,导致大家对AI产生怀疑甚至抵触。最终,公司不仅没有享受到AI带来的红利,反而可能因为错误的投入而错失了真正重要的发展机遇。

那么,正确的道路应该是什么?

答案是:回归商业的本质,将AI视为一种强大的工具,而非目标本身。 在我们拿起AI这个“锤子”之前,我们必须先找到真正值得解决的“钉子”。这意味着,我们需要一个清晰、务实、并且能够指导行动的 AI产品策略。

一个好的AI产品策略,能够帮助我们回答一系列根本性的问题:

我们为什么要使用AI?它将如何帮助我们实现公司的愿景和商业目标?

我们应该在哪里应用AI?在无数的可能性中,哪个领域能为我们的用户和业务创造最大的价值?

我们具体要打造什么样的AI产品或功能?它要解决用户的哪个具体痛点?

我们应该如何去实现它?是自己从零开始构建,还是寻求外部合作,或是直接购买成熟的解决方案?

本文的目的,就是为你提供一个经过实践检验的、结构化的四步框架,手把手地带你走过从战略构思到执行规划的全过程。这个框架将帮助你拨开AI的重重迷雾,告别技术崇拜,构建一个真正以业务价值为核心、能够驱动企业持续增长的AI产品策略。

AI产品策略的核心:一个简单而强大的四步框架

构建一个成功的AI产品策略,并不需要多么复杂的理论模型。它的核心思想,可以被归结为一个由四个连续问题组成的简单框架。这四个问题,层层递进,构成了你战略思考的完整路径:

Why (为什么): 这是你的战略基石。在这一步,你需要将AI与你的公司愿景、核心业务目标以及用户的根本问题紧密地联系起来。如果一个AI项目不能清晰地回答“为什么做”这个问题,那么它从一开始就走错了方向。

Where (在哪里): 这是你的机会地图。明确了“为什么”之后,你需要系统性地扫描所有潜在的AI应用领域,并通过一个“价值 vs. 可行性”的矩阵,找到那些最值得投入的“战略要地”。

What (做什么): 这是你的解决方案蓝图。在选定的战略要地上,你需要精准地定义你要解决的具体用户问题,并清晰地描绘出你的AI产品或功能将如何工作,它将为用户提供怎样的核心价值。

How (怎么做): 这是你的执行路径图。有了清晰的产品蓝图后,你需要做出关键的执行决策:这个AI功能,我们是应该自己投入资源从头构建(Build),还是与外部专家团队合作开发(Partner),或者是直接采购市面上成熟的第三方服务(Buy)?

接下来的四个章节,我们将对这四个步骤进行逐一的深度拆解,并提供具体的方法、工具和案例,帮助你将这个框架应用到自己的实际工作中。

第一步:明确“Why” - 奠定你的战略基石

在AI的世界里,最昂贵的错误,莫过于用最顶尖的技术去解决一个根本不重要的问题。战略的起点,永远不是技术,而是“为什么”。在这一步,你需要从三个层面出发,为你的AI战略奠定一个坚实、不可动摇的基础。

1. 对齐公司愿景 (Company Vision)

一个AI策略不应该孤立存在,它必须是公司整体战略的有机组成部分。首先,你需要回过头来,重温一下你公司的使命和愿景。

我们的使命是什么?我们希望为世界带来什么样的改变?

未来3-5年,我们希望公司成为一个什么样的企业?

思考AI如何能够成为实现这一宏大愿景的加速器。这一步骤看似务虚,实则至关重要。它为你的AI战略注入了灵魂,确保技术的发展始终服务于一个更有意义的、超越短期KPI的长期目标。一个与公司愿景对齐的AI战略,能够极大地激发团队的使命感和创造力,吸引志同道合的人才,并在面临艰难抉择时提供一个判断的准绳。

如何将宏大愿景转化为AI原则?

公司的愿景通常是抽象的,你需要将其进一步转化为可供AI团队参考的具体原则。

举个例子:

假设你所在的公司是一家在线教育平台,公司的愿景是“让每个人都能享受到个性化的、高质量的教育资源”。

仅仅停留在“利用AI技术,大规模地实现个性化教学”这个层面的定义还不够。你需要和团队一起,将这个愿景拆解成更具体的AI原则:

原则一:以人为本,而非技术炫耀。 我们的AI不应取代教师,而应成为赋能教师的超级工具,将他们从重复性劳动中解放出来,去关注每个学生的成长。

原则二:激发好奇,而非灌输答案。 我们的AI推荐系统,目标不是让学生被动接受知识,而是要通过智能引导,激发他们的内在学习动力和探索欲。

原则三:公平普惠,而非加剧鸿沟。 我们必须警惕AI可能带来的算法偏见,确保我们的技术能够服务于所有背景的学生,促进教育公平。

这些原则,就像AI战略的“宪法”,为所有后续的AI项目提供了统一的、有意义的北极星。当团队在讨论是开发一个“AI自动批改作业”功能,还是一个“AI辅助教师分析学情”功能时,他们可以参照原则一,清晰地做出判断。这可以确保你的团队不会偏离航向,去做一些虽然技术上很酷,但与公司核心价值无关的事情。

2. 链接业务目标 (Business Objectives)

愿景是宏大的,而业务目标则是具体的、可衡量的。你的AI策略必须能够直接或间接地服务于公司在特定阶段的核心业务目标。通常,这些目标可以被归结为以下几类:

增加收入 (Increase Revenue): 例如,通过AI推荐系统提升用户购买转化率,或通过AI创造新的付费功能。

降低成本 (Decrease Costs): 例如,通过AI客服机器人减少人工客服的压力,或通过AI自动化内部流程来提升运营效率。

提升用户活跃度/留存率 (Improve Engagement/Retention): 例如,通过AI生成个性化内容来吸引用户,或通过AI预测流失风险并提前干预。

增强竞争优势 (Strengthen Competitive Moat): 例如,利用专有数据和AI模型构建起竞争对手难以复制的核心能力。

你需要问自己:

当前阶段,公司最重要的1-3个业务目标是什么?

AI在哪个目标上能产生最大的杠杆效应?

从模糊的愿望到精确的指标

将AI策略与业务目标链接,关键在于将模糊的商业愿望转化为精确的、可追踪的指标。

举个例子:

继续上面的在线教育平台案例。假设公司本季度的核心业务目标(OKR)是“将用户的课程续费率提升20%”。

那么,你的AI策略的“Why”就变得更加聚焦:“我们希望通过AI驱动的个性化学习干预,有效提升用户的学习效果和满意度,从而直接服务于‘提升课程续费率20%’这一核心业务目标。”

为了让这个链接更加牢固,你需要进一步定义AI项目的成功指标,并确保它能直接影响到最终的业务指标。

业务指标 (Lagging Indicator): 课程续费率提升20%。(这是最终结果,但反应滞后)

AI产品指标 (Leading Indicators):

参与度指标: 学生每周使用“AI智能练习”功能的平均时长提升30%。

效果指标: 使用该功能后,学生在单元测验中的平均分提升15%。

满意度指标: 功能的用户满意度净推荐值(NPS)达到50以上。

通过建立这样一套指标体系,你可以清晰地追踪AI项目从上线到最终产生商业价值的全过程。将AI策略与具体的业务指标挂钩,有两个巨大的好处:

获得资源支持: 当你能清晰地向管理层阐述,你的AI项目将如何通过提升一系列先行指标,最终驱动核心业务增长时,你获得预算和人力支持的可能性会大大增加。你不再是空谈“AI很重要”,而是用数据和逻辑说话。

衡量项目成功: 这为你提供了一个明确的成功标准。项目上线后,你不再是模糊地谈论“AI提升了用户体验”,而是可以用“续费率提升了XX%”这样坚实的数据来证明其价值。这也为团队提供了清晰的优化方向。

3. 解决用户问题 (User Problems)

这是“Why”层面最核心、也是最容易被忽视的一点。一个商业上成功的AI产品,归根结底,必须是一个能为用户解决真实、痛切问题的产品。

你需要深入到你的用户中去,去倾听他们的声音,观察他们的行为,理解他们的痛点。

在我们的产品/服务体验中,用户遇到的最大障碍是什么?

哪些任务是用户觉得最繁琐、最耗时、最令人沮丧的?

如果拥有一个无所不能的“魔法”,用户最希望我们为他们解决什么问题?

运用“Jobs-to-be-Done”理论挖掘深层需求

一个非常有用的工具是“Jobs-to-be-Done”(JTBD)理论。这个理论的核心思想是:用户“雇佣”一个产品,是为了完成某项“任务”。你需要理解的不是用户本身,而是他们想要完成的任务。

举个例子:

通过用户访谈,你发现许多学生反映:“课程内容太多,学完前面的忘了后面的,感觉抓不住重点,学习效率很低。”

这是一个非常真实且痛切的用户问题。如果用JTBD的框架来分析,学生想要完成的“任务”是:“高效地掌握并记住课程的核心知识点,以便在考试中取得好成绩,并建立学习的自信心。”

现在,你可以将AI策略的“Why”最终完善为一个逻辑严密、层层递进的完整陈述:

“我们相信,通过AI技术大规模地实现个性化教学(公司愿景),能够有效提升用户的学习效果和满意度,从而服务于提升课程续费率的核心目标(业务目标)。我们将首先聚焦于帮助学生完成‘高效掌握核心知识点’这一任务(用户问题),解决他们‘感觉抓不住重点’的核心痛点。”

至此,你的“Why”已经非常清晰、坚实,并且层层递进,逻辑严密。它像一座灯塔,为你后续的所有工作指明了方向。在你启动任何一个具体的AI项目之前,请务必花充足的时间,和你的团队一起,把这三个层面的问题彻底想清楚。这前期的思考,将为你节省后期大量的试错成本。

2天,产出你 2026 年的 AI 战略蓝图

拒绝纸上谈兵。加入 Runwise “AI 战略共创坊”,在 Jackie 及资深顾问团队的带领下,现场诊断业务、筛选高价值场景,并输出可落地的执行方案。

- 现场输出战略地图

- 对齐核心团队认知

- 明确 Buy vs Build 决策

扫码锁定席位

咨询 Ben

第二步:探索“Where” - 在机会地图上找到你的最佳落脚点

当你有了坚实的“Why”作为指引后,下一步就是系统性地寻找应用AI的具体机会。你可能会发现,潜在的可能性非常多:可以优化搜索、可以做智能推荐、可以做聊天机器人、可以做内容生成……

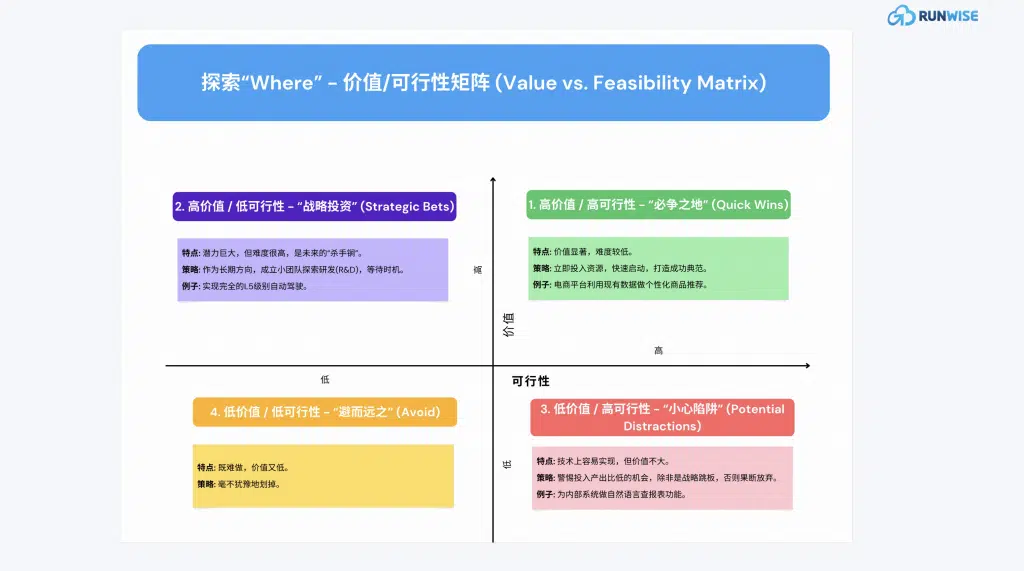

面对众多的选项,我们很容易陷入选择困难,或者被声音最大的人所左右。为了避免这种情况,我们需要一个客观、理性的工具来帮助我们评估和筛选机会。这个工具,就是 “价值 vs. 可行性”矩阵 (Value vs. Feasibility Matrix)。

这个矩阵非常简单,它由两个轴构成:

纵轴:价值 (Value): 这个AI机会能为用户和业务创造多大的价值?

横轴:可行性 (Feasibility): 我们在当前阶段实现这个AI机会的难度有多大?

通过对每个潜在的AI机会点进行这两个维度的评估,我们可以将它们放入矩阵的四个象限中,从而明确我们的行动优先级。

拆解“价值”维度

价值可以从两个方面来评估:

1. 用户价值 (User Value): 这个功能对用户有多重要?它能多大程度上改善用户的体验?我们可以从以下几个角度思考:

频率 (Frequency): 用户会多频繁地使用到这个功能?(每天、每周、每月?)

痛点强度 (Pain Point Intensity): 它解决了用户的一个“痒点”还是一个“痛点”?如果没有这个功能,用户会感到多沮丧?

不可替代性 (Irreplaceability): 这个功能是否是用户选择我们,而非竞争对手的关键理由?

2. 商业价值 (Business Value): 这个功能对我们的业务有多重要?它如何链接到我们在“Why”阶段定义的业务目标?

收入潜力 (Revenue Potential): 它能直接或间接带来多少收入?

成本节约 (Cost Savings): 它能帮助我们节省多少运营成本?

战略重要性 (Strategic Importance): 它能否帮助我们建立长期的竞争壁垒?

拆解“可行性”维度

可行性主要从技术和数据两个层面来评估:

1. 技术可行性 (Technical Feasibility):

算法成熟度 (Algorithm Maturity): 解决这个问题所需的技术(如自然语言处理、计算机视觉等)是否已经足够成熟和稳定?市面上是否有开源的或商业的解决方案可供借鉴?

工程复杂度 (Engineering Complexity): 将AI模型集成到现有产品中,需要多大的工程改造?这是否会对现有系统造成风险?

人才储备 (Talent Availability): 我们的团队是否拥有相关的AI技术人才?如果没有,我们能否在合理的时间和成本内招聘到,或者通过外部合作来弥补?

2. 数据可行性 (Data Feasibility): 数据是AI的“燃料”,没有高质量、大规模的数据,再好的算法也无法工作。

数据可用性 (Data Availability): 我们是否拥有训练和运行这个AI模型所需的数据?

数据量 (Data Volume): 数据的规模是否足够大,能够支撑模型达到理想的性能?

数据质量 (Data Quality): 数据是否干净、标注是否准确?是否存在偏差或噪声?

数据隐私与合规 (Data Privacy & Compliance): 使用这些数据是否存在隐私或法律风险?

应用矩阵:四个象限的策略

现在,你可以组织一次跨部门的研讨会,邀请产品、技术、业务和设计等相关方,一起将所有潜在的AI机会点,放到这个矩阵中。为了提高效率,建议在会前让各相关方(如产品、技术、业务)独立对机会点进行打分。在会上,重点讨论那些各方评分差异巨大的项目。主持人的关键任务不是强求共识,而是引导大家深入探讨差异背后的假设。例如,当技术团队认为某项目‘可行性低’而业务团队认为‘价值高’时,这恰恰是战略对话的最佳起点。

1. 高价值 / 高可行性 (High Value / High Feasibility) – “必争之地” (Quick Wins)

特点: 能为用户和业务带来显著价值,同时实现难度相对较低。

策略: 这是你的首选目标!应该立即投入资源,快速启动,将其作为早期成功的典范,以建立团队信心和争取更多支持。

例子: 对于一个电商平台,利用用户已有的浏览和购买历史数据,做一个个性化商品推荐功能。这个功能用户价值高(提升发现效率),商业价值高(提升转化率),同时技术方案成熟,数据也现成可用。

2. 高价值 / 低可行性 (High Value / Low Feasibility) – “战略投资” (Strategic Bets)

特点: 潜力巨大,可能成为未来的“杀手锏”,但目前受限于技术、数据或资源,实现难度很高。

策略: 不应立即大规模投入,而应作为长期的战略方向。可以成立一个小的研究团队进行探索性研发(R&D),持续关注技术进展,等待时机成熟。

例子: 对于一家自动驾驶公司,实现完全的L5级别自动驾驶。这无疑是价值的顶峰,但目前在技术、法规和数据方面都面临巨大挑战。

3. 低价值 / 高可行性 (Low Value / High Feasibility) – “小心陷阱” (Potential Distractions)

特点: 技术上很容易实现,但对用户和业务的帮助不大。

策略: 要警惕这类机会!它们很容易因为“好做”而被优先选择,但最终会发现投入产出比很低,浪费了宝贵的资源。除非它能作为实现某个高价值目标的垫脚石,否则应该果断放弃。

例子: 为一个内部管理系统,做一个用自然语言查询报表的功能。技术上不难,但可能只有少数几个高管偶尔使用,价值有限。

4. 低价值 / 低可行性 (Low Value / Low Feasibility) – “避而远之” (Avoid)

特点: 既难做,又没啥用。

策略: 毫不犹豫地从你的列表上划掉它们。

通过这个系统性的梳理过程,你和你的团队就能从一大堆混乱的想法中,清晰地识别出那些真正值得投入的战略方向。你的决策将不再基于直觉或猜测,而是基于对价值和可行性的理性分析。

第三步:定义“What” - 精准描绘你的AI解决方案

通过“Where”阶段的分析,你已经锁定了一个或几个高价值、高可行性的战略机会区。现在,是时候深入进去,将这个模糊的机会,打磨成一个清晰、具体的产品解决方案了。在这一步,你需要回答的核心问题是:“我们到底要做一个什么东西?”

1. 从“机会”到“问题”

首先,你需要将宏观的机会,转化为一个具体的用户问题。你需要像一个侦探一样,去深入挖掘用户在特定场景下的行为、动机和痛点。

举个例子:

假设你是一家音乐流媒体公司的产品经理。在“Where”阶段,你确定了“利用AI进行个性化歌单推荐”是一个高价值、高可行性的机会。

现在,你需要进一步追问:

用户在什么场景下需要推荐歌单?(是晨跑时、深夜工作时,还是朋友聚会时?)

他们目前是如何寻找新音乐的?(是通过排行榜、朋友推荐,还是自己搜索?)

现有方式有什么不便之处?(“排行榜的歌都听腻了”、“朋友推荐的口味不合”、“自己找歌太费时间了”)

一个“完美”的歌单推荐,应该是什么样的?(“它好像比我还懂我,总能给我惊喜”、“它能根据我当下的心情和场景,给我恰到好处的音乐”)

通过这个过程,你将用户的问题从模糊的“想听新歌”,聚焦到了一个更具体的 “我希望在特定场景下,毫不费力地听到符合我独特品味、又能给我带来惊喜的新音乐。”

2. 描绘AI解决方案

定义了清晰的用户问题后,你就可以开始构思你的AI解决方案了。你需要清晰地说明,你的AI产品或功能将如何工作,来解决这个问题。

这不仅仅是技术层面的描述,更重要的是用户体验层面的描绘。

继续音乐推荐的例子,你的解决方案“What”可以被描绘成:

产品名称: “心动电台” (A working title)

核心用户价值: “你的专属心情DJ,总能为你播放恰到好处的下一首歌。”

工作原理(用户视角):

用户打开App,点击“心动电台”按钮。

电台会根据用户历史的听歌记录(喜欢的歌手、曲风、收藏的歌曲)以及当前的时间、地点等情境信息,自动播放一首推荐歌曲。

在播放界面,用户可以通过简单的“喜欢”(点红心)或“不喜欢”(点垃圾桶)按钮,实时地向AI提供反馈。

AI会根据用户的每一次反馈,动态地、实时地调整下一首歌的推荐策略,让电台越来越“懂你”。

成功的关键指标:

用户指标: 用户平均收听时长、下一首歌的切歌率、“点红心”的比率。

业务指标: “心动电台”功能的使用渗透率、对整体用户留存率的提升。

3. 使用工具来结构化你的思考

为了确保你对“What”的定义是全面且严谨的,你可以借助一些成熟的产品工具,例如精益画布 (Lean Canvas) 或专门针对AI产品的 AI项目画布 (AI Project Canvas)。

一个典型的AI项目画布通常会包含以下几个模块:

价值主张 (Value Proposition): 你的产品为用户解决什么问题?提供什么核心价值?

用户群体 (Customer Segments): 你的目标用户是谁?

关键任务 (Tasks & Outcomes): 用户希望通过你的产品完成什么任务,达成什么结果?

AI预测 (Predictions): 你的AI模型需要做出什么样的预测来帮助用户完成任务?(例如:预测用户下一首会喜欢什么歌)

数据来源 (Data Sources): 做出这些预测需要什么数据?我们从哪里获取?

模型构建与评估 (Model Building & Evaluation): 我们将如何训练模型?用什么指标来评估模型的好坏?(例如:推荐准确率)

用户反馈与持续学习 (Feedback & Learning): 用户如何向AI提供反馈?模型如何利用这些反馈进行迭代和优化?

成本与收益 (Costs & Revenue): 这个项目的成本结构是怎样的?它将如何创造收入或价值?

通过填写这样一个画布,你可以强迫自己和团队,从商业、产品、技术等多个维度,系统性地思考和梳理你的AI产品构思,确保没有遗漏重要的环节。

完成这一步后,你手中应该有了一份清晰的产品蓝图。这份蓝图将成为你与工程师、设计师、营销人员等所有相关方沟通的共同语言,确保大家对要做的事情有一个统一的、无歧义的理解。

第四步:规划“How” - 选择最高效的执行路径

现在,你已经有了清晰的战略方向(Why)、明确的机会领域(Where)和具体的产品蓝图(What)。万事俱备,只欠东风。这“东风”,就是你的执行策略。在AI领域,执行层面最关键的一个决策,就是:这个AI功能,我们是自己做,还是找人合作,或是直接买?

这就是著名的 “构建 vs. 合作 vs. 购买” (Build vs. Partner vs. Buy) 决策模型。这是一个没有标准答案的问题,你需要根据你的具体情况,权衡利弊,做出最明智的选择。

1. 购买 (Buy) - 当速度和效率是第一位时

是什么: 直接从第三方服务商那里采购成熟的、标准化的AI服务或API。例如,使用云服务商提供的语音识别API、图像内容审核服务等。

优点:

速度快,上市时间短 (Fast Time-to-Market): 这是最大的优势。你几乎可以立即将一个强大的AI功能集成到你的产品中,而无需经历漫长的研发周期。

成本可控,前期投入低 (Low Upfront Investment): 你不需要招聘昂贵的AI团队,也不需要购买大量的计算资源。通常是按使用量付费,成本结构清晰。

技术成熟稳定 (Mature & Reliable): 这些服务通常由顶尖的科技公司提供,经过了大规模的市场验证,稳定性和性能有保障。

缺点:

灵活性和定制化程度低 (Low Flexibility & Customization): 你使用的是一个标准化的“黑箱”,很难根据你独特的需求进行深度定制。

无法形成核心竞争力 (No Competitive Differentiation): 你能买到的,你的竞争对手也能买到。这无法帮助你构建起独特的技术壁垒。

数据隐私和安全风险 (Data Privacy & Security Concerns): 你需要将你的用户数据发送给第三方进行处理,这可能会带来数据安全和合规方面的担忧。

什么时候选择“购买”?

当你需要的功能是非核心的、通用性的。例如,一个电商App需要一个身份证OCR识别功能来进行实名认证,这显然不是它的核心业务,直接购买是最佳选择。

当你需要快速验证一个市场假设时。在不确定一个AI功能是否受用户欢迎时,可以先用购买的方案快速上线一个最小可行产品(MVP),如果验证成功,再考虑投入更多资源。

2. 构建 (Build) - 当你想打造独一无二的“护城河”时

是什么: 组建自己的AI团队,利用自有的数据,从零开始研发和训练专有的AI模型。

优点:

完全的控制权和灵活性 (Full Control & Flexibility): 你可以根据自己的业务需求,对模型的每一个细节进行深度定制和优化。

构建核心竞争壁垒 (Building a Core Competitive Moat): 如果你的AI功能是基于你独有的数据和对业务的深刻理解构建的,它将成为竞争对手难以复制的“护城河”。

数据安全可控 (Data Security & Privacy): 所有数据都在你自己的掌控之中,没有隐私泄露的风险。

长期成本优势 (Potential for Lower Long-term Cost): 虽然前期投入巨大,但一旦模型成熟,长期的运营成本可能比按量付费的API更低。

缺点:

投入巨大,成本高昂 (High Cost & Investment): 你需要招聘顶尖的AI科学家和工程师,购买昂贵的计算设备,这是一个巨大的财务投入。

时间周期长,风险高 (Long Timeframe & High Risk): AI研发充满了不确定性,项目延期甚至失败的风险很高。

需要深厚的技术和人才积累 (Requires Deep Expertise & Talent): 成功构建一个高质量的AI系统,门槛非常高。

什么时候选择“构建”?

当这个AI功能是你的核心业务,是你的战略制高点时。例如,对于一家搜索引擎公司,其核心的搜索排序算法,是无论如何都不可能外包或购买的。

当你拥有独特、专有的海量数据时。数据是AI的壁垒,如果你有别人没有的数据,那么自建模型才能最大化这些数据的价值。

3. 合作 (Partner) - 当你想结合双方优势时

是什么: 与外部的、在特定AI领域有深厚专长的公司或研究机构进行合作,共同开发一个解决方案。

优点:

结合双方优势,分担风险 (Combining Strengths & Sharing Risks): 你可以利用合作伙伴的专业技术,同时贡献你对业务和用户的理解,实现1+1>2的效果。研发风险和成本由双方共同承担。

获取专业知识,缩短学习曲线 (Access to Expertise & Shorter Learning Curve): 你可以快速地获得你所缺乏的专业能力,而无需从零开始组建团队。

比“构建”快,比“购买”灵活 (Faster than Building, More Flexible than Buying): 它在速度和灵活性之间取得了一个很好的平衡。

缺点:

沟通和管理成本高 (High Communication & Management Overhead): 跨公司的合作总是充满挑战,需要投入大量的精力进行项目管理和协调。

依赖性风险 (Dependency Risk): 你可能会对合作伙伴产生依赖,如果合作关系破裂,你的项目可能会陷入停滞。

知识产权和利益分配复杂 (Complex IP & Benefit Sharing): 需要在合作初期就通过合同,清晰地界定知识产权的归属和未来收益的分配。

什么时候选择“合作”?

当你需要一个高度专业化,但又非你核心命脉的AI能力时。例如,一家金融公司想开发一个智能投顾系统,它可以与一家在金融量化模型方面有专长的AI技术公司合作。

当你想进入一个全新的AI领域,希望先通过合作来学习和积累经验时。

决策框架总结

做出这个决策需要你和你的团队(包括技术、财务、法务等)进行深入的讨论和评估。一个明智的“How”决策,将确保你的产品蓝图能够以最高效、最稳妥的方式,最终落地为现实。

总结:你的AI策略是一份“活的文档”

我们已经一起走过了构建AI产品策略的完整四步框架:

-

Why (为什么): 从公司愿景、业务目标和用户问题出发,为你的AI战略奠定坚实的根基。

-

Where (在哪里): 使用“价值 vs. 可行性”矩阵,在众多机会中找到你的最佳落脚点。

-

What (做什么): 将模糊的机会,打磨成一份清晰、具体、可执行的产品解决方案蓝图。

-

How (怎么做): 做出明智的“构建 vs. 合作 vs. 购买”决策,选择最高效的执行路径。

请记住,一份AI产品策略,不是写完后就束之高阁的报告。它应该是一份**“活的文档” (Living Document)**。市场在变,技术在变,用户的需求也在变。你需要定期地(例如每个季度)回过头来,重新审视和调整你的策略,确保它始终与现实世界保持同步。

它更是一个沟通工具,是你用来团结团队、对齐认知、争取支持的最有力武器。将这份策略分享给你团队的每一个人,确保大家都在朝着同一个方向努力。

AI 战略规划太复杂?让 AI 帮你做

不要让团队陷入无休止的争论。立即使用 Upskill Pro 的专家级智能体。它已内置本文的 Why-How 框架,能引导你一步步生成专业的 AI 产品路线图。

立即免费体验专家级 AI ➡

![Miro PLG实战全案: [2026图解] 在线白板平台Miro三年10倍增长的4大增长策略](https://runwise.co/wp-content/uploads/2023/10/media_15a6cf7f139aa51047300b9ea98d6533e9bb9caf7-300x165.jpg)